译文及注释

译文

早上,到园子里摘兰花,担心秋霜会把花朵摧残。

晚上,回到高入云际的别墅中休息,玩赏着山石上婆娑的月影,难以入眠。

窗外,传来归鸟疲倦的叫声,它们在寻找栖息的树干,树叶飘落,簌簌作响,是起风了凉风在寒林中回旋。

静谧的山居,各种各样的声音,清晰入耳,听来各具异趣,又都那么悠扬,那么清远。

可惜如此美妙的夜晚,却无人同我一起欣赏,这满壶香醇的美酒,又有谁能与我同醉共欢。

远行的朋友,依然迟迟不归,不知不觉中,夜色渐渐褪尽,东方,已经朝霞初染。

注释

石门:即石门山,在今浙江嵊州市。诗中写夜宿石门时的所见所闻,并流露出孤高落寞的情绪。

朝搴苑中兰:袭用屈原《离骚》“朝搴阰之木兰兮”句意。搴(qiān):取。

彼:指木兰等花草。霜下歇:经霜冻而凋谢。歇,衰竭。

弄:玩。

识:知。

异音、殊响:指上两句所说鸟声、树叶声、风声等。致听:传到耳朵里使能听见。

清越:清脆悠扬。

妙物:指上文兰、云、月、鸟、木、风等景物。

芳醑(xǔ):芳香的美酒。谁与伐:谁与我共同品赏其美味。伐,赞美。

美人竟不来,阳阿徒晞发:引用屈原《九歌·少司命》:“与汝沐兮咸池,晞汝发兮阳之阿。望美人兮未来,临风恍兮浩歌。”诗中以美女喻友人,表达了缺少知音的落寞情绪。阳阿,古代神话传说中的山名。晞发,晒干头发。

参考资料:

创作背景

参考资料:

赏析

开头四句,便有许多精彩。欲写夜宿,先说朝游,笔调来得舒缓。劈头而下、突兀而起,也是一种写法,但那比较适合激烈冲荡的情绪。像这诗要表达幽深情趣,便需缓缓引入。好似游山先渡水,才觉得味道悠长。但前二句不仅是个入题的铺垫,也是诗情的动因。“朝搴苑中兰”,语出《离骚》“朝搴阰之木兰兮”。兰是美好事物的象征,恐怕它在霜露中凋残,而采摘把玩,这是隐喻的写法,包涵着珍惜具有才智和美德的生命的意味。谢灵运是一个非常自负的人,贬出永嘉,辞官暂隐,在于他是很难接受的人生挫折,难免有才智之士不能为世所容的怨艾与自怜,这情绪便在“朝搴苑中兰”的形象中表现出来。因此乃有暮宿石上、流连光华的举动。倘无前二句,全诗就变单薄了。后二句中,“云际宿”一则略带夸张地写出石门别墅所在之高,又暗用《九歌·少司命》“夕宿兮帝郊,君谁须(待)兮云之际”诗意,透出孤独无侣、似有所待的怅惘。归结到“弄此石上月”,一个高洁多情,极富美感的形象。“石上月”不是天上月,那是流动着的如水如雾的一片,那是轻柔宛曼的乐章。石的清凉,诗人的忧郁,都写在这音乐中了。

将四句诗连贯起来,可以发现一、三句同二、四句,均是松散的隔句对。“朝搴”与“瞑还”对应,时间趋近;“畏彼”与“弄此”对应,方位趋近。你单是读,未必要多想什么,自会觉得有一种风姿、一种韵调轻轻摇曳、回环飘荡而来,恰与月华的流动重合。总之,这四句诗的语言具有相当丰富而又完整统一的功能,是真正的诗歌语言。

接着四句,是对夜景的欣赏。——但又很难说是夜“景”,很难说是“欣赏”。这是用听觉在感受夜,并由感受而渐渐潜入自然的深处。张玉谷《古诗赏析》说:“中四即所闻写景,不以目治,而以耳治,是夜宿神理。”这“神理”指什么,他却没有讲清楚。首先应该说,夜景不是不能用目光观赏,也不是不能写好,古诗中不乏这样的例子。但描绘视界中的夜景,非着力不可,人和自然容易处在分离的状态,其效果与此诗所追求的效果是不一样的。

先看前二句:鸟的鸣叫声渐渐低落、渐渐稀少,最后成为偶尔一二声的啁啾,于是意识到它们已在林中栖息,夜越来越深;而在沉静之中,时时又传来簌簌的落叶声,于是知道山中又起了夜风。这二句已经很好地写出了山夜的气氛。因为声音是变动着的,时生时消,起伏不定,它比山林沟壑等固定的形体更能体现山夜的情趣,体现万物在根本的虚寂中运化的节律。这也许就是张玉谷所说的“夜宿神理”吧。

但后二句却是更深入的体验。这二句互文见意,是说夜中“异音”、“殊响”一起来到耳边,听来都是清亮悠扬的声调。所谓“异音”、“殊响”究竟是从哪里来的。是鸟儿的鸣叫,枯叶的飘落,还是不息的山溪,断续的虫吟。什么都是,什么也都不是。诗人称那些声音为“异音”、“殊响”的时候,已经不是说声音本身,而是声音引起的人的奇异感觉。正因为这是一种感觉,那些声音也被改变了,放大了,成为“俱清越”的音调。换句话说,在诗人凝神静听山夜中各种声响的时候,那些声响唤起了人心深处的某种幻觉;以这幻觉感受那些声响,它们也变得与平时不同。这样,似乎在人的生命的深处与自然的深处形成某种神秘的沟通。确实,人们对人和自然,都有许多说不清楚的东西,因而常常凭借着神秘的感受力去体验自然。像谢灵运这样敏锐的诗人,他的体验也比常人来得丰富。

按照通常的写法,谢灵运的诗在描摹景物之后,总有一段哲理性的议论。此诗的最后四句收结,却不是如此。他只是感叹:如此美妙的秋夜,却无人能够欣赏,我也就无从向谁夸美这杯中的好酒了。言外之意,是说世人多庸俗,缺乏高逸情趣,难与自己同游。最后两句仍是用《九歌·少司命》诗意,原诗说:“与汝沐兮咸池,晞汝发兮阳之阿。望美人兮未来,临风怳兮浩歌。”谢灵运心中盼望的“美人”终究不会来到,这只是白白地等待,直到太阳出来,晒干我的头发罢了。这里面其实有双重的内涵:一方面,谢灵运确实希望有志同道合、情趣相通的朋友与自己共赏这秋夜景色;另一方面,绝景独游,无人为侣,恰恰显示了自己不与凡俗同流的品格,表达出孤独高傲、睥睨一世的心情。以谢灵运的性格而言,后者是更重要的。

魏晋南朝,是一个自我意识觉醒和强化的时代。而自我意识加强的必然结果,就是孤独感的产生和强化。于是,投向自然,谋求个人与自然的沟通,又成为从孤独感中解脱出来的途径之一。谢灵运这首诗,就是把孤独感,以及孤独中人与自然的感通和追求志同道合者的情绪,构造成美好的意境。尽管他的其它山水诗也有类似的表现,但都比不上这首诗单纯而优美。所以,在诗史上,这也是一首很有意义的作品。它可以说明:诗歌是怎样随着人的感情生活的丰富复杂化而变得丰富复杂起来的。

参考资料:

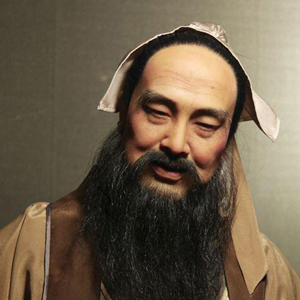

谢灵运(385年-433年),东晋陈郡阳夏(今河南太康)人,出生在会稽始宁(今浙江上虞),原为陈郡谢氏士族。东晋名将谢玄之孙,小名“客”,人称谢客。又以袭封康乐公,称谢康公、谢康乐。著名山水诗人,主要创作活动在刘宋时代,中国文学史上山水诗派的开创者。由谢灵运始,山水诗乃成中国文学史上的一大流派,最著名的是《山居赋》,也是见诸史册的第一位大旅行家。谢灵运还兼通史学,工于书法,翻译佛经,曾奉诏撰《晋书》。《隋书·经籍志》、《晋书》录有《谢灵运集》等14种。

魏公子无忌者,魏昭王少子而魏安釐王异母弟也。昭王薨,安釐王即位,封公子为信陵君。是时范睢亡魏相秦,以怨魏齐故,秦兵围大梁,破魏华阳下军,走芒卯。魏王及公子患之。公子为人仁而下士,士无贤不肖皆谦而礼交之,不敢以其富贵骄士。士以此方数千里争往归之,致食客三千人。当是时,诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十馀年。

公子与魏王博,而北境传举烽,言“赵寇至,且入界”。魏王释博,欲召大臣谋。公子止王曰:“赵王田猎耳,非为寇也。”复博如故。王恐,心不在博。居顷,复从北方来传言曰:“赵王猎耳,非为寇也。”魏王大惊,曰:“公子何以知之?”公子曰:“臣之客有能深得赵王阴事者,赵王所为,客辄以报臣,臣以此知之。”是后魏王畏公子之贤能,不敢任公子以国政。魏有隐士曰侯嬴,年七十,家贫,为大梁夷门监者。公子闻之,往请,欲厚遗之。不肯受,曰:“臣脩身洁行数十年,终不以监门困故而受公子财。”公子于是乃置酒大会宾客。坐定,公子从车骑,虚左,自迎夷门侯生。侯生摄敝衣冠,直上载公子上坐,不让,欲以观公子。公子执辔愈恭。侯生又谓公子曰:“臣有客在市屠中,愿枉车骑过之。”公子引车入巿,侯生下见其客朱亥,俾倪,故久立与其客语,微察公子。公子颜色愈和。当是时,魏将相宗室宾客满堂,待公子举酒。巿人皆观公子执辔。从骑皆窃骂侯生。侯生视公子色终不变,乃谢客就车。至家,公子引侯生坐上坐,遍赞宾客,宾客皆惊。酒酣,公子起,为寿侯生前。

侯生因谓公子曰:“今日嬴之为公子亦足矣。嬴乃夷门抱关者也,而公子亲枉车骑,自迎嬴于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之。然嬴欲就公子之名,故久立公子车骑巿中,过客以观公子,公子愈恭。巿人皆以嬴为小人,而以公子为长者能下士也。”于是罢酒,侯生遂为上客。侯生谓公子曰:“臣所过屠者朱亥,此子贤者,世莫能知,故隐屠间耳。”公子往数请之,朱亥故不复谢,公子怪之。

魏安釐王二十年,秦昭王已破赵长平军,又进兵围邯郸。公子姊为赵惠文王弟平原君夫人,数遗魏王及公子书,请救于魏。魏王使将军晋鄙将十万众救赵。秦王使使者告魏王曰:“吾攻赵旦暮且下,而诸侯敢救者,已拔赵,必移兵先击之。”魏王恐,使人止晋鄙,留军壁邺,名为救赵,实持两端以观望。平原君使者冠盖相属于魏,让魏公子曰:“胜所以自附为婚姻者,以公子之高义,为能急人之困。今邯郸旦暮降秦而魏救不至,安在公子能急人之困也!且公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊邪?”公子患之,数请魏王,及宾客辩士说王万端。魏王畏秦,终不听公子。公子自度终不能得之于王,计不独生而令赵亡,乃请宾客,约车骑百馀乘,欲以客往赴秦军,与赵俱死。

行过夷门,见侯生,具告所以欲死秦军状。辞决而行,侯生曰:“公子勉之矣,老臣不能从。”公子行数里,心不快,曰:“吾所以待侯生者备矣,天下莫不闻,今吾且死而侯生曾无一言半辞送我,我岂有所失哉?”复引车还,问侯生。侯生笑曰:“臣固知公子之还也。”曰:“公子喜士,名闻天下。今有难,无他端而欲赴秦军,譬若以肉投馁虎,何功之有哉?尚安事客?然公子遇臣厚,公子往而臣不送,以是知公子恨之复返也。”公子再拜,因问。侯生乃屏人间语,曰:“嬴闻晋鄙之兵符常在王卧内,而如姬最幸,出入王卧内,力能窃之。嬴闻如姬父为人所杀,如姬资之三年,自王以下欲求报其父仇,莫能得。如姬为公子泣,公子使客斩其仇头,敬进如姬。如姬之欲为公子死,无所辞,顾未有路耳。公子诚一开口请如姬,如姬必许诺,则得虎符夺晋鄙军,北救赵而西却秦,此五霸之伐也。”公子从其计,请如姬。如姬果盗晋鄙兵符与公子。公子行,侯生曰:“将在外,主令有所不受,以便国家。公子即合符,而晋鄙不授公子兵而复请之,事必危矣。臣客屠者朱亥可与俱,此人力士。晋鄙听,大善;不听,可使击之。”于是公子泣。侯生曰:“公子畏死邪?何泣也?”公子曰:“晋鄙嚄唶宿将,往恐不听,必当杀之,是以泣耳,岂畏死哉?”于是公子请朱亥。朱亥笑曰:“臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之,所以不报谢者,以为小礼无所用。今公子有急,此乃臣效命之秋也。”遂与公子俱。公子过谢侯生。侯生曰:“臣宜从,老不能。请数公子行日,以至晋鄙军之日,北乡自刭,以送公子。”公子遂行。

至邺,矫魏王令代晋鄙。晋鄙合符,疑之,举手视公子曰:“今吾拥十万之众,屯于境上,国之重任,今单车来代之,何如哉?”欲无听。朱亥袖四十斤铁椎,椎杀晋鄙,公子遂将晋鄙军。勒兵下令军中曰:“父子俱在军中,父归;兄弟俱在军中,兄归;独子无兄弟,归养。”得选兵八万人,进兵击秦军。秦军解去,遂救邯郸,存赵。赵王及平原君自迎公子于界,平原君负韊矢为公子先引。赵王再拜曰:“自古贤人未有及公子者也。”当此之时,平原君不敢自比于人。公子与侯生决,至军,侯生果北乡自刭。

魏王怒公子之盗其兵符,矫杀晋鄙,公子亦自知也。已却秦存赵,使将将其军归魏,而公子独与客留赵。赵孝成王德公子之矫夺晋鄙兵而存赵,乃与平原君计,以五城封公子。公子闻之,意骄矜而有自功之色。客有说公子曰:“物有不可忘,或有不可不忘。夫人有德于公子,公子不可忘也;公子有德于人,愿公子忘之也。且矫魏王令,夺晋鄙兵以救赵,于赵则有功矣,于魏则未为忠臣也。公子乃自骄而功之,窃为公子不取也。”于是公子立自责,似若无所容者。赵王埽除自迎,执主人之礼,引公子就西阶。公子侧行辞让,从东阶上。自言罪过,以负于魏,无功于赵。赵王侍酒至暮,口不忍献五城,以公子退让也。公子竟留赵。赵王以鄗为公子汤沐邑,魏亦复以信陵奉公子。公子留赵。公子闻赵有处士毛公藏于博徒,薛公藏于卖浆家,公子欲见两人,两人自匿不肯见公子。公子闻所在,乃间步往从此两人游,甚欢。平原君闻之,谓其夫人曰:“始吾闻夫人弟公子天下无双,今吾闻之,乃妄从博徒卖浆者游,公子妄人耳。”夫人以告公子。公子乃谢夫人去,曰:“始吾闻平原君贤,故负魏王而救赵,以称平原君。平原君之游,徒豪举耳,不求士也。无忌自在大梁时,常闻此两人贤,至赵,恐不得见。以无忌从之游,尚恐其不我欲也,今平原君乃以为羞,其不足从游。”乃装为去。夫人具以语平原君。平原君乃免冠谢,固留公子。平原君门下闻之,半去平原君归公子,天下士复往归公子,公子倾平原君客。公子留赵十年不归。秦闻公子在赵,日夜出兵东伐魏。魏王患之,使使往请公子。公子恐其怒之,乃诫门下:“有敢为魏王使通者,死。”宾客皆背魏之赵,莫敢劝公子归。毛公、薛公两人往见公子曰:“公子所以重于赵,名闻诸侯者,徒以有魏也。今秦攻魏,魏急而公子不恤,使秦破大梁而夷先王之宗庙,公子当何面目立天下乎?”语未及卒,公子立变色,告车趣驾归救魏。魏王见公子,相与泣,而以上将军印授公子,公子遂将。魏安釐王三十年,公子使使遍告诸侯。诸侯闻公子将,各遣将将兵救魏。公子率五国之兵破秦军于河外,走蒙骜。遂乘胜逐秦军至函谷关,抑秦兵,秦兵不敢出。当是时,公子威振天下,诸侯之客进兵法,公子皆名之,故世俗称魏公子兵法。秦王患之,乃行金万斤于魏,求晋鄙客,令毁公子于魏王曰:“公子亡在外十年矣,今为魏将,诸侯将皆属,诸侯徒闻魏公子,不闻魏王。公子亦欲因此时定南面而王,诸侯畏公子之威,方欲共立之。”秦数使反间,伪贺公子得立为魏王未也。魏王日闻其毁,不能不信,后果使人代公子将。公子自知再以毁废,乃谢病不朝,与宾客为长夜饮,饮醇酒,多近妇女。日夜为乐饮者四岁,竟病酒而卒。其岁,魏安釐王亦薨。秦闻公子死,使蒙骜攻魏,拔二十城,初置东郡。其后秦稍蚕食魏,十八岁而虏魏王,屠大梁。

高祖始微少时,数闻公子贤。及即天子位,每过大梁,常祠公子。高祖十二年,从击黥布还,为公子置守冢五家,世世岁以四时奉祠公子。

太史公曰:吾过大梁之墟,求问其所谓夷门。夷门者,城之东门也。天下诸公子亦有喜士者矣,然信陵君之接岩穴隐者,不耻下交,有以也。名冠诸侯,不虚耳。高祖每过之而令民奉祠不绝也。

昨日欢娱今日别,满腹离愁何处说?一声长叹嗟,凭阑人去也。

冷落桃花扇影歌,羞对青铜扫翠蛾。风流情减多,未知是若何?

情泪新痕压旧痕,心事相关谁共论?黄昏深闭门,被儿独自温。

懒对菱花不欲拈,愁理晨妆不甚タ。玉纤春笋尖,倦将脂粉添。

红叶传情着意拈,书遍相思苦未タ。诉愁斑管尖,旋将心事添。

梦里相逢情倍加,梦断香闺愁恨多。梦他憔悴他,争如休梦他。

去去倦寻路程。江陵旧事,何曾再问杨琼。旧曲凄清。敛愁黛、与谁听。尊前故人如在,想念我、最关情。何须渭城。歌声未尽处,先泪零。

谢灵运

谢灵运 白居易

白居易 司马迁

司马迁 贯云石

贯云石 范成大

范成大 阎选

阎选 章谦亨

章谦亨 周邦彦

周邦彦 温庭筠

温庭筠